الديمقراطية ومشكلة النموذج في البلدان الإسلامية

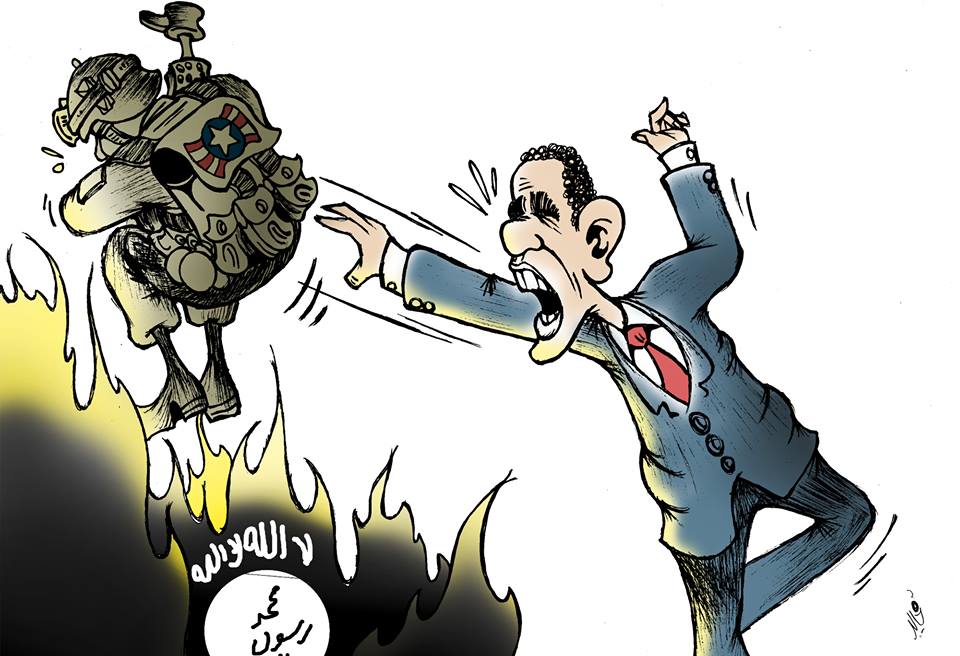

نُظم في قطر خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم لقاءٌ تحت عنوان "الإسلاميّون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات"، اختيار الموضوع من طرف قطر بالذات التي تقود حاليا مخططا دوليا يرمي إلى تحقيق نوع من الهيمنة الاستراتيجية على بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط،عبر دعم التيار الإسلامي الإخواني (في الوقت الذي تدعم فيه السعودية التيار السلفي) مع توفير الغطاء الدولي بضمان المصالح الغربية وحماية أمن إسرائيل في المنطقة، هذا الاختيار له دلالات هامة جدا، حيث يعكس الهاجس الذي يشغل التنظيمات الإسلامية حاليا، وهو كيف توفق بين رغبتها في الهيمنة على الدول وتسريع مسلسل الأسلمة من جهة، مع اكتساب شرعية سياسية لدى الشعوب التي تنتظر تحقيق شعارات الثورات: إسقاط الاستبداد والفساد، وضمان الحريات والحقوق للجميع. يعني هذا أن مشكلة الإسلاميين مع الديمقراطية (والتي تتمثل في قبولها كتقنية للاقتراع وإفراز صوت الأغلبية، ونبذها كقيم تضمن المساواة والعدل والحريات الفردية والجماعية) قد انتقلت من المستوى النظري ومن السجال العمومي إلى المستوى العملي، وأصبحت على محك التجربة الواقعية، مما يطرح على التيارات الإسلامية التي تولت مقاليد التسيير المؤسساتي تحديات كبيرة.

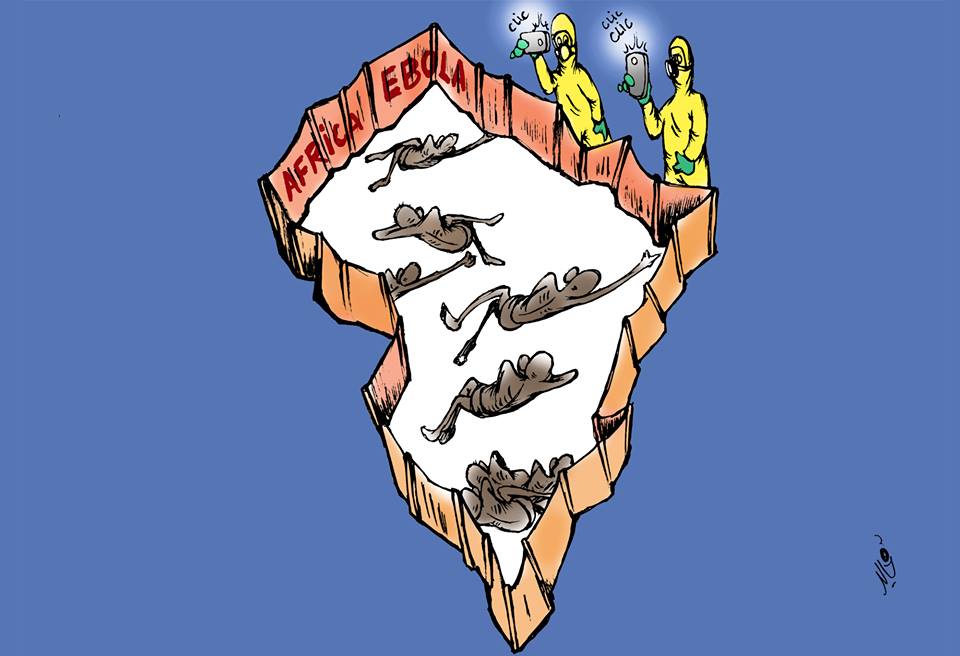

لم يستطع دعاة استعمال الدين في الدولة أن يقدّموا حتى الآن نموذجا واحدا مستقرا ومقنعا يُقتدى به في إدارة شؤون الحكم، بينما تتعدّد النماذج الديمقراطية العلمانية في الغرب والشرق الأسيوي، وتقدم نماذج بالعشرات، وبهذا تظل فكرة الدولة الدينية الديمقراطية والعادلة مجرد فكرة نظرية أو حلم لا يلقى من المصداقية ما للنماذج العلمانية المجسّدة في الواقع الأرضي العيني والمشخص. يشفع لهذا الرأي ويعضده فرار مئات الدعاة الدينيين المتطرفين من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب العلماني لينعموا بحرياتهم كاملة وبحقوقهم الإجتماعية والاقتصادية كغيرهم من المواطنين تماما، وهي ظروف لا يحظون بها في بلدانهم التي يسود فيها رغم ذلك خطاب تحقيري عن الغرب "الكافر والمنحلّ". كما يوضح فكرتنا أكثر كون عودة هؤلاء السلفيين الهاربين من منافيهم إلى أوطانهم بعد الثورات، لم تجعلهم يقترحون ما يفيد استفادتهم من الديمقراطيات التي كانوا لاجئين لديها، بل على العكس من ذلك ظلوا يسعون إلى إقامة أنظمة استبدادية تتنافى كليا مع القيم التي نعموا بها في الغرب لعقود طويلة.

التجارب التي انطلقت بعد انتفاضات الشعوب خلال الربيع الديمقراطي، أفرزت صعود نجم الإسلاميين (الذين يُعتبرون "معتدلين") في عالم السياسة والحكم، لكن ذلك لم يأت حتى الآن بإشارات مطمئنة، تدلّ على أنّ ما يتمّ التأسيس له سيكون أفضل مما كان، خاصة وأن الإسلاميين الصاعدين في مصر وتونس والمغرب أظهروا بدرجات متفاوتة مقاومة ملموسة لآليات الديمقراطية التي اختزلوها من قبل في عملية التصويت، والتي ظهر لهم بعد ذلك بأنها قيم لا يمكن اختزالها في آلية الإقتراع دون توفير ضمانات المساواة والعدل والحرية لجميع المواطنين المختلفين، وهو ما يبدو أن الإسلاميين يقاومونه بشدّة في مرحلة وضع الدساتير في كل من مصر وتونس، كما رصدنا مقاومة حزب العدالة والتنمية لحرية المعتقد ـ أم الحريات في الدساتير الديمقراطية ـ في مشروع الدستور المغربي قبل الاستفتاء.

إن السعي الذي أظهره الإسلاميون إلى الاستيلاء على الدولة عوض المشاركة في تدبير شؤون الحكم، يعكس حرصهم على تمرير مشروع قد لا يكون مشتركا مع القوى الديمقراطية الأخرى.

نحن إذا أمام بداية تجارب ما بعد الثورات وقد تؤدي إلى بناء أولى النماذج الديمقراطية التي تقطع نهائيا مع الاستبداد، وقد تنحرف بسبب غلواء الفاعلين الإسلاميين لتسقط في إعادة إنتاج التجارب السابقة التي أدّت إلى الثورات، وهو ما يعني أن الطرف الإسلامي في وضعية صعبة، فمن جهة سيكون ملزما بإثبات تمسكه بقيم الديمقراطية التي طالب بها الشارع خلال الانتفاضات، والمتمثلة أساسا في رعاية الإختلاف و احترام الحريات والمساواة التامة بين المواطنين، والابتعاد عن توظيف الدين في التمكين لسلطات الاستبداد، ومحاربة الفساد في الدولة، ومن جهة ثانية سيكون عليهم أن يعملوا على تحقيق مشروعهم الذي يميزهم عن غيرهم، والمتمثل في تسريع مسلسل الأسلمة القسرية التي تتعارض مع القيم الديمقراطية.

قد لا تكون الديمقراطية نموذجا نمطيا واحدا لا في الغرب ولا في الشرق، وقد تتعدّد النماذج بتعدّد البلدان والتجارب المختلفة، لكنها ملزمة لكي تحسب على الديمقراطية أن تحتفظ بثوابت النظام الديمقراطي التي هي مشتركة بين كل النماذج بدون استثناء.