ممنوع الكراء لـ"الأفارقة"

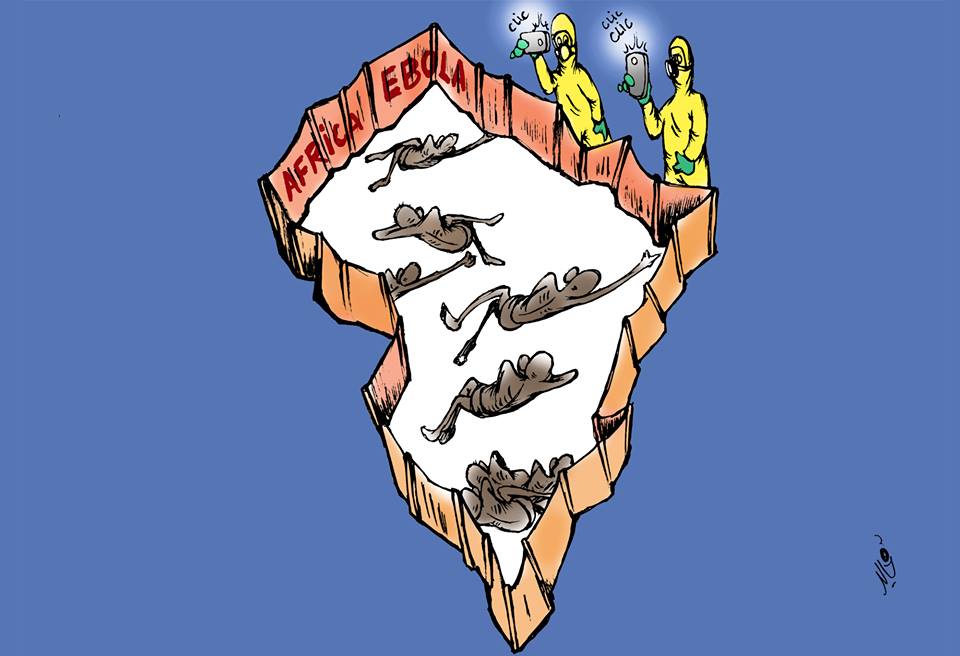

لم ينتبه الكثيرون إلى المواقف العنصرية لبعض الصحف المغربية وبعض المواطنين تجاه السود، إلا بعد تزايد أعداد القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين كانوا يتخذون المغرب معبرا للهجرة السرية نحو أوروبا، وأصبحوا ـ بعد أن انسدّت الآفاق وازدادت أوضاعهم سوءا ـ يقضون أوقاتا غير قليلة في المدن المغربية، يستجدون، أو يمتهنون التجارة، أو يبحثون عن عمل يصون الكرامة.

وقد وصلت السلوكات العنصرية ببعض المواطنين المغاربة إلى حد أن يكتبوا على منازلهم التي يكترونها عبارة "ممنوع الكراء للأفارقة"، وكأن هؤلاء المواطنين المغاربة ينتمون إلى قارة أخرى غير إفريقيا، أو يضعون أقدامهم على أرض هونغ كونغ.

الحقيقة أن هذا النوع من العنصرية قديم متأصل في سلوك المغاربة تجاه أبناء البلد أنفسهم من ذوي البشرة السمراء، ورثته الأجيال عن الأجيال بشكل تلقائي غير مفكر فيه، حيث كان من نوع المواقف المستبطنة في الوعي والسلوك، وهو عائد في جزء منه إلى الثقافة التقليدية التي تحفل بعبارات التنقيص والتحقير للسود المغاربة، والغمز واللمز في ماضيهم المؤلم الذي طبعته العبودية بطابع مأساوي، حيث يكتظ معجم الدارجة والمعجم الأمازيغي الشفهي بكلمات التنقيص والتجريح، بل إن هذه العنصرية قد بلغت من التلقائية والبداهة لدى المغاربة أنها تستوطن كلمات الأغاني والأهازيج دون حرج، والأدهى من ذلك أنها تسربت إلى الكتب المدرسية مما يدلّ على أنّها عنصرية أصبحت "طبيعية" إلى درجة أنها أحيانا ما كانت تفلت من غربال البيداغوجيا الصارم. ففي إحدى أغاني الفنان الحسين السلاوي التي مطلعها: "يا الكحلة يا بنت الضاصر / كليتي الخليع فـ الكوزينة" نجده يسخر من شَعر المرأة السوداء ومن رائحتها بشكل قاس، وهو يفعل ذلك لإرضاء جمهوره من البيض وإضحاكهم، كما يحفل الشعر الأمازيغي التقليدي بالكثير من الصّور الهزلية من هذا النوع، ومن أشهرها المحاورة التي جرت بين عميد الأغنية الأمازيغية بسوس الرايس بلعيد الوجّاني والرايس محماد بودراع، كما أنّ شعراء أحواش من سُود البشرة يعيشون طوال حياتهم معارك شعرية في الدفاع عن لونهم ضدّ تحقير الشعراء البيض لهم، ومن أشهرهم وأكثرهم قوة مبارك بن زيدا (من طاطا).

وما زلت أذكر الخطأ الفادح الذي ارتكبه مؤلفو الكتاب المدرسي للغة العربية عندما أقحموا في درس الأدب قصيدة المتنبي الشهيرة في هجو كافور الإخشيدي، والتي كانت نتائجها غير التربوية تظهر داخل القسم على التوّ، عندما نغمز بعضنا بعضا ساخرين من أصدقائنا السود، بل إن قصيدة المتنبي كانت تستعمل في اللحظة المناسبة داخل المدرسة، عند حصول أيّ سوء تفاهم مع صديق أسود اللون.

ومع تطور المجتمع المغربي وإنجازه لبعض الخطوات في طريق التحديث والدمقرطة والمساواة، إلى جانب نبوغ المواطنين المغاربة من ذوي البشرة السمراء في كل الميادين، وسطوع نجمهم في التجارة والأعمال والإدارة والتعليم ومختلف القطاعات، تراجعت نسبيا بعض السلوكات القديمة، ولم يعد ممكنا لمطرب اليوم أن يؤدي مقاطع شبيهة بما غناه الحسين السلاوي منذ ستين سنة، غير أن آثار العنصرية القديمة ظلت رغم ذلك تفعل مفعولها في النفوس والذهنيات، سواء في المجتمع أو داخل دواليب الدولة، فرغم بروز دور المواطنين المغاربة السود في شتى الميادين، إلا أن مجالات معينة ظلت بشكل ملحوظ مغلقة دونهم، فباب الوزارة والمناصب العليا ما زال لا يُفتح إلا للبيض، كما أن المحيط الملكي يخلو من مستشار أسود اللون، والوجوه التي يُسمح لها بتصدّر شاشات التلفزيون لا تبدو في أكثر من لون واحد، وما زال مؤلفو الكتب المدرسية لا ينتبهون على مستوى الصور المستعملة إلى أنهم يتنكرون لشريحة هامّة من المواطنين المغاربة، (باستثناء كتاب اللغة الأمازيغية الذي تدارك الخطأ ابتداء من 2004)، وقد تأسست حول هذا الموضوع جمعية أمازيغية تدعى "أفريكا" بالجنوب الشرقي، وقامت بدراسة هامة أبرزت من خلالها كل أنواع الميز والعنصرية التي ما وزالت تطال السود المغاربة.

ليس هذا النوع من العنصرية إذن وليد اليوم، وإنما هو نتاج ثقافة ترسّبت على مرّ القرون، وسواء تعلق الأمر بوافذين علينا من بلدان الجوار الإفريقي أو بأبناء جلدتنا، فإن السكوت عنه يعدّ إخلالا بمبدإ احترام الآخر المختلف، وهدرا للكرامة الإنسانية.