ما لم يفهمه الريسوني

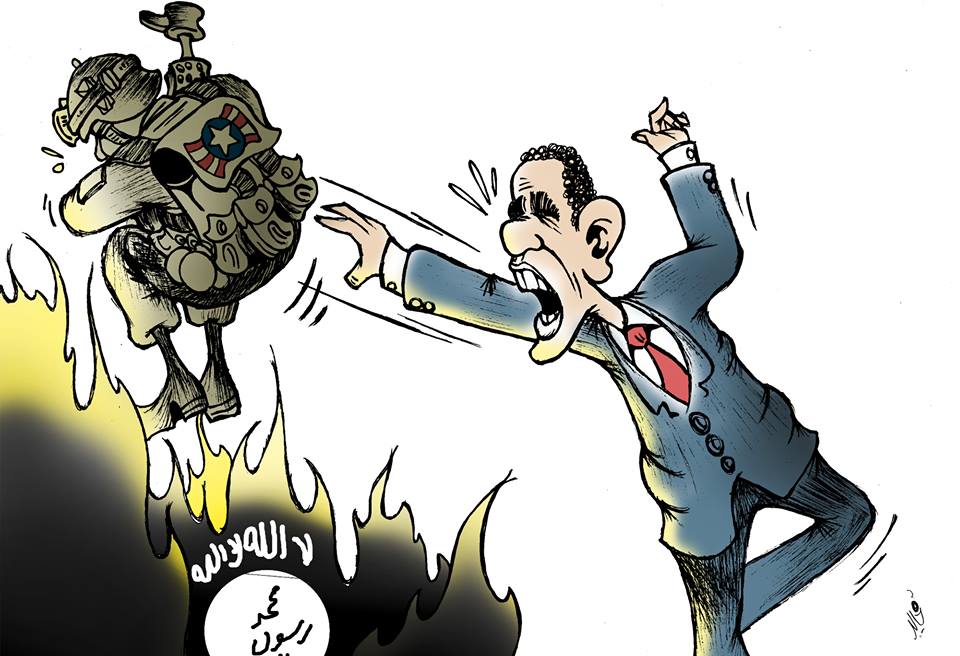

لا يحب الدكتور أحمد الريسوني أن ينساه الناس، ولهذا لا يمرّ وقت يسير دون أن يطلّ على المغاربة برأي يحرص فيه على تجسيد خصائص الفقه الوهابي القاسي واللاإنساني، وهو أمر طبيعي، فالمقام في ضيافة آل سعود بأرض الحجاز لمدة غير يسيرة، ونيل الأعطيات وأموال البترول لا يمكن أن يذهبا هباء.

لنبدأ مع الشيخ من البداية، فالدولة "يتغلغل" فيها "الملحدون" ويهيمنون عليها، مما يفسر انتشار "الحريات الفردية" و"حقوق الإنسان" والعياذ بالله، ماذا بعد ؟ طبعا لابد من تطهير "الدولة الإسلامية" من هؤلاء، لكن قبل ذلك لابد من تحديد هويتهم أولا ومعرفتهم ورصد تحركاتهم، ما هي المعايير التي لدى الشيخ لقياس إيمان المؤمنين وإلحاد المارقين ؟ قد يكون لدى الرجل آلة من اختراع أل سعود الوهابيين، تستطيع التمييز بين المؤمن وغير المؤمن في الدولة، في هذه الحالة لابد من توفيرها عاجلا لأن الأمر لا يحتمل التأخير، فالشيخ يبدو في حالة متوترة وقد عيل صبره.

مشكلة الريسوني أنه لم يفهم بعد أربعة أمور حق الفهم ليستريح ويريح:

أولا لم يفهم السياق الذي يعيشه بلده، إذ يبدو بعد الإنتخابات الأخيرة، مثل كثيرين غيره، أنه وقع في وهم قيام الدولة الدينية، دولة الشريعة وسلطة "العلماء"، فكان ينتظر أن يرى الرؤوس تتدحرج والنساء يُجلدن ويُرجمن في الشارع العام، لكي يرتاح ويطمئن قلبه على مصير الإسلام والمسلمين، والواقع أن الأمر يتعلق برئاسة حزبه لحكومة في ظرف دقيق، اختار فيه المغاربة حسب ما أكدته الأحداث تكريس الخيار الديمقراطي واستكمال البناء بالتدريج، وهو ما يعني استحالة العودة إلى الوراء.

ثانيا لم يفهم أن موظفي الدولة لا يتم اختيارهم من منطلق ديني ولا بمعايير العقيدة، بل لمؤهلاتهم العلمية وتكوينهم في التخصص الذي جعلهم مؤهلين للوصول إلى موقعهم داخل المؤسسات، وقد كانت الدولة المغربية قبل 1912 تستمد أطرها من القرويين والمدارس القرآنية، لأنها كانت دولة دينية تقليدية، وموظفوها هم من رجال الدين، وأصبحت بعد تحولها إلى نموذج الدولة الوطنية العصرية تستمد أطرها من الجامعات والمعاهد العصرية، لأن مؤسساتها لا يمكن أن تسير بالشريعة بل بالقانون الوضعي. من هنا أصبح من يتحدث عن إيمان أو عدم إيمان موظفي الدولة ورجال ونساء السياسة والإدارة يعرّض نفسه للسخرية.

ثالثا أنه لم يفهم بأن معنى الحريات وحقوق الإنسان، هي أن له ـ هو الشيخ المتطرف ـ كلّ الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية، مثلما لغيره أيضا نفس الحقوق بالتساوي، ما يعني أن رأي الشيخ يبقى رأيا نسبيا ووجهة نظر لا تمثل الحقيقة.

رابعا أنه لم يفهم على ما يبدو بأن المغاربة يعيشون في مجتمع بالمعنى العصري، لا في إطار "جماعة" دينية، وما يميز المجتمع عن "الجماعة" هو أن الأول يتسم بالتعدّدية والتنوع الثقافي والفكري والعقائدي، بينما الثانية تتسم بالتجانس المطلق والقسري الذي تفرضه منظومة التقاليد المتداولة، يتصف الأول بالإنفتاح على النماذج المجتمعية الأخرى ودينامية الأخذ والعطاء، بينما تتميز الثانية بالإنغلاق والخوف من الآخر بل وكراهيته. في "الجماعة" يصبح الإيمان بـ"الضوغما" أساس الإنتماء ولحمة الإرتباط مع الأعضاء الآخرين، بينما في المجتمع يعتبر الإيمان اختيارا شخصيا حرا للفرد، الذي لا تربطه بالدولة وبالمؤسسات علاقة دينية خالصة، بل علاقة مواطنة، ولهذا لا يشار إلى عقيدة الفرد في بطاقته الوطنية بقدر ما يُشار إلى "جنسيته". في هذا الإطار يعتبر ما كتبه الريسوني عن "الملحدين" في الدولة مجرد هذيان وخبط عشواء، مصدره أن الشيخ لكثرة بعده عن بلده يعيش "الجماعة" ذهنيا، بينما نعيش نحن المجتمع المغربي واقعا.

في الدولة الديمقراطية لا وجود لمفهوم "الكافر"، كما أن "الملحد" مفهوم لا يكتسي أي طابع قدحي، لأنه مثل "المؤمن" تماما، يمثل رؤية للعالم وموقفا واختيارا حرّا.

خاتمة:

يمكننا في قراءة ماكرة أن نفهم كلام الريسوني فهما سياسيا، فنقول إنه بعد انتكاسات حزبه في الحكومة، وبعد تصريحات بنكيران الأخيرة، كأن لسان حاله يقول: "لقد فشلنا في ملاحقة المفسدين فلا أقل من ملاحقة "الملحدين" وهو أضعف الإيمان".