الساسي يكتب : DST .. الأجهزة و الجهاز بين صيغة الجمع و المفرد

زنقة 20 . الرباط

بقلم / محمد الساسي

هناك كلمة مرعبة يتم ترديدها بشكل هامس، في الكثير من المناسبات، هي "الأجهزة"، فأصبحنا نقول، بيننا، بدون تردد: هذا من فعل الأجهزة، وهذا القرار اتخذته الأجهزة، وهذه المبادرة من بنات أفكار الأجهزة، وهذا المشروع رفضته الأجهزة، وهذا الشخص اعترضت الأجهزة على تعيينه في منصب سام، وهذا الصحفي أو السياسي أو الأكاديمي أو الفنان أو الرياضي مرتبط بالأجهزة.

وشيئا فشيئا، أصبحنا ننتقل من الحديث عن "الأجهزة" إلى الحديث، أساسا، عن "الجهاز"، ونقصد به، اليوم، مديرية مراقبة التراب الوطني (الدي إيس تي). وهذا الانتقال في الحديث، من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد، يعود، ربما، إلى انتشار شعور عام يخالج الناس ويخترق النخب، ومؤداه أن قوة هذا الجهاز تزايدت وتدخلاته اتسعت وتأثيره تعمق ونفوذه تعاظم وكلمته علت وتسامت.

يجب الإقرار، أولاً، بأن هذا الجهاز حقق نجاحات مشهودة استفاد منها أمن البلاد والعباد واعترفت بحصولها جهات متعددة، في الداخل والخارج، وبالتالي أصبح عدد من الأوساط العليا في الدولة ينظر إلى هذا الجهاز على أنه ضروري وفعال وذراع، لا غنى عنه، لحماية الأمن وإشاعة الطمأنينة. لكن التجارب الدولية علمتنا أن مثل هذه النجاحات قد تكون مقدمة لاستقواء الأجهزة المماثلة وتغولها وتحكمها وطغيانها وامتلاكها قدرًا مبالغاً فيه من القوة بطريقة يختل معها التوازن المطلوب بين المؤسسات في نظام ديمقراطي، وخاصة في مراحل مواجهة البلدان لتهديدات أمنية.

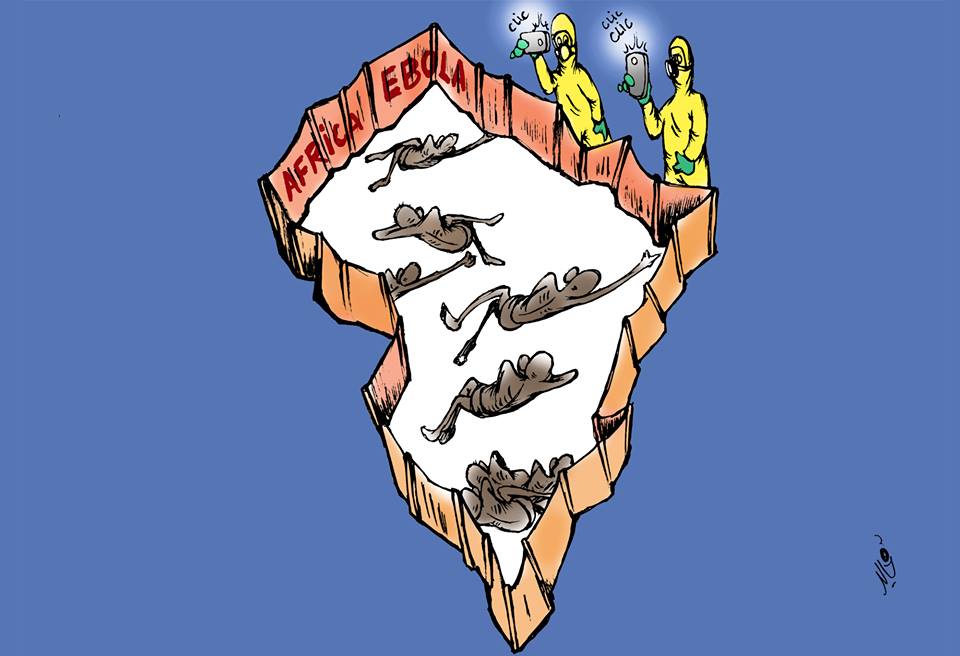

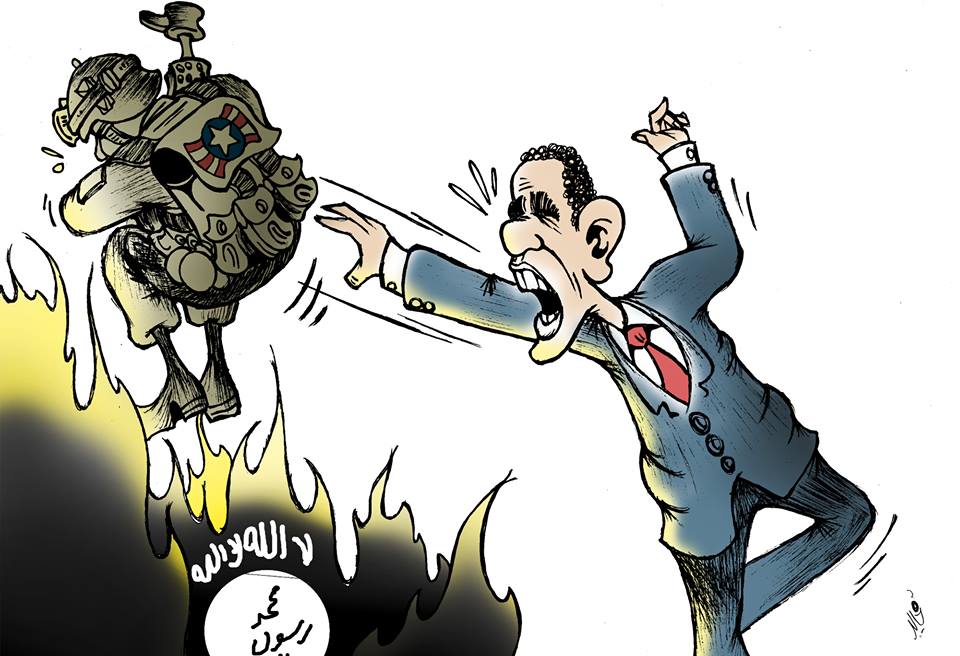

المغرب، اليوم، في حاجة إلى تأمين وسائل الحماية ضد خطرين أساسيين وهما الخطر الإرهابي وخطط ضرب الوحدة الترابية، ولكن هذه الوسائل يجب ألا تتعدى ما هو ضروري وألا تتجاوز ما هو مشروع. ولذلك، وضعت الأنظمة الديمقراطية ترسانة من الأدوات والآليات الضامنة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية وفرض التزامها باحترام عدد من الحدود والضوابط في عملها ولتجنيبها خطر السقوط في إغواء "المقاربة الأمنية" القائمة على اعتبار العمل الأمني بديلاً عن وسائل المعالجة الجذرية للعوامل المنتجة للتوترات الأمنية بمختلف أشكالها.

وعندما يتضخم جهاز من الأجهزة ويستحوذ على إمكانات هائلة وحسابات مالية خاصة وصلاحيات ممتدة، فإن خطر تحوله إلى دولة داخل الدولة، يصبح حاضراً بقوة. ولقد سبق أن نُسب إلى وزير العدل الحالي القول، بعد اعتقال شاب مصري إخواني حَلَّ ضيفا على جمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية وفشلت مساعي وزارة العدل ورئاسة الحكومة في إطلاق سراحه، بأن "الأجهزة أصبحت مؤسسة داخل المؤسسة". ومن أخطر النتائج المترتبة عن مثل هذا الوضع أن يركن ضحايا القمع إلى الصمت بسبب سطوة الأجهزة أو تلجأ الأطراف، التي يقع على عاتقها واجب تتبع الأداء الأمني والمخابراتي وتقييمه وفضح الممارسات القمعية، إلى ركوب سبيل التغاضي عن الخروقات ومحاباة الأجهزة، وذلك بسبب الخوف من تسريب معلومات عن الحياة الخاصة أو عن مخالفات مالية أو اقتصادية أو إدارية إلى الجمهور العام، أو خشية التعرض إلى مشاكل وعراقيل ومضايقات مصطنعة أو اتهام بالاستهانة بأمن الوطن وبالتواطؤ مع أعدائه.

واليوم، وبمناسبة التداعيات الناجمة عن حادث توجه كوكبة من رجال الشرطة الفرنسيين إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس، في محاولة لتسليم السيد عبداللطيف حموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه بخصوص شكايتين تتهمان "الدي إيس تي" بممارسة التعذيب، يتعين علينا أن نطرح على أنفسنا، داخل البيت المغربي، بكل هدوء وتبصر وبدون تحامل على أحد أو إخفاء للحقائق أو مجاملة لأية جهة، سلسلة من الأسئلة، في مقدمتها السؤال التالي: هل انتهى عهد التعذيب المنهجي في المغرب أم لا؟ هل طوينا صفحة التعذيب الذي يُمَارَسُ وفق خطة عامة وظلت هناك، فقط، بعض الحوادث العارضة الناتجة عن تجاوزات فردية غير مبرمجة؟ وهل "الأجهزة"، وعلى رأسها جهاز حموشي، لاتتحمل، كأجهزة، أية مسؤولية عن تلك التجاوزات التي لاتصل إلى علم المسؤولين المركزيين للأجهزة؟

لقد زار وفد برلماني مغربي مقر تمارة، الذي ورد ذكره في عدة تقارير وروايات كمكان لممارسات اعتيادية للتعذيب، وتَمَّ التصريح بعدم وجود ما يدل على أن المقر هو مكان اعتقال. لكن، هل هذا يكفي؟ ألم يكن من الضروري إفساح مجال الاستماع إلى شهادات الأشخاص الذين يُحتمل أنهم كانوا ضحايا التعذيب في تمارة وإنجاز أبحاث وتحريات وتنقيب في ملفات الاعتقال والاستعانة بحقوقيين مغاربة وأجانب من ذوي الخبرة للخروج باستنتاجات مبنية على أساس متين؟

العالم يتغير، اليوم، من حولنا، وأية شكاية يصرح صاحبها بتعرضه للتعذيب، حتى ولو كان صاحب الشكاية تاجر مخدرات أو قاتلاً، تُؤخذ بالجدية اللازمة في الخارج، خاصة إذا كانت هناك قرائن على أن البلد، الذي تقول الشكاية أن التعذيب مورس فيه، لا يتوفر على قضاء مستقل، ولا تُضمن فيه حرية تداول المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تخضع فيه الأجهزة الأمنية لرقابة حقيقية، ولا يخشى فيها الجلادون أن تطالهم المساءلة، داخليا، إذا تعلق الأمر بالقضايا "الحساسة".

لم يعد من السهل على مقترفي الانتهاكات الإفلات من الملاحقة، حتى ولو تمتعوا بالحصانة الفعلية داخل بلدانهم؛ والمبادرات التي يباشرها المجتمع المدني لمتابعتهم، في هذا البلد أو ذاك، لايكون الدافع إليها، بالضرورة، هو تصفية حساب سياسي مع دولة بعينها، بل إن بعض تلك المبادرات تحرج المسؤولين السياسيين في البلد الذي تصدر فيه ويخشون، أحيانا، من تأثيرها الضار على علاقاتهم بالبلد الذي ينتمي إليه المتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.

أصبحت فرص إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان تتضاءل وغدت فرص معرفة الحقيقة عما يجري في كل مكان تتزايد، بل لقد أصبح "الآخرون"، أحيانا، يملكون من المعلومات عما يجري، عندنا، أكثر مما يملكه عموم مواطنينا. وإذا كان من الواجب علينا، كمغاربة، مصارحة أنفسنا ومطارحة العديد من الأسئلة المتصلة بأداء "الأجهزة" أو "الجهاز"، فإننا لا نستطيع منع غيرنا من طرح نفس الأسئلة وبعث رسائل نابعة من الاقتناع بشرعية طرح أسئلة من قبيل:

- لماذا لم يقع أي تجاوب رسمي جدي مع التصريحات التي سبق أن أدلى بها رئيس الحكومة الحالي، وهو في المعارضة، والتي طاب فيها بإجلاء المزيد من الحقيقة بخصوص الأعمال الإرهابية لـ 16 ماي 2003، مع كل ما يقتضيه ذلك، في نظرنا، من مجهود الكشف عن كل ملابساتها وإضاءة مناطق العتمة فيها وتدقيق الرواية الرسمية وتحديد خيوط الفعل وظروف إنجاز المحاضر والمتابعات؟

لماذا لم يُخبر الرأي العام بالجزاءات المفروض أنه تَمَّ إيقاعها في حق المسؤولين عن التجاوزات التي أفصح الملك عن حصولها خلال المسلسل الأمني والقضائي لما بعد 16 ماي؟

لماذا لم يُراجع ملف قضية بلعيرج بعد تصحيح وضع المعتقلين السياسيين الستة بالإفراج عنهم، وبعد ظهور تناقضات صارخة في سير المحاكمة؟ وكيف نفسر عدم تطابق النتائج المتوصل إليها، في إطار التحقيقات المغربية، مع نتائج التحقيقات الأجنبية؟

لماذا لم يُحل لغز التناقض بين استعمال وسائل تكنولوجية عالية (الأقمار الصناعية) في ضبط عادل العثماني (حادث أركانة) وهو يلقي بباروكة الشعر في البحر، وبين تعطل كاميرات المراقبة في جامع الفنا؟ وهل حصل، هناك، وجه من أوجه التقصير؟

لماذا لم يُفتح تحقيق جدي بعد تصريح برلمانية ومسؤولة في حزب مشارك في الحكومة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أعقاب فض اعتصام أكديم إزيك؟

هل سبق أن تدخل "الجهاز" في انتخابات مكاتب الجماعات المنبثقة عن اقتراع 2009، وفي شراء أو محاولة شراء جرائد، وفي حرمان المواطنين المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان من بعض حقوقهم، وفي منع تسليم الوصل لجمعيات يُشتبه في انتماء بعض أعضائها إلى الجماعة رغم أن الجمعيات المعنية استوفت شروط التأسيس القانوني، وفي الاتفاق على "تخليص" رئيس بلدية فرنسي من بعض مصادر "المتاعب الانتخابية" (قضية داسو)، علما بأن هناك تقارير وشهادات ومقالات موثقة بالنسبة إلى كل هذه القضايا؟

هل تم تركيب أجهزة تنصت في مقر إقامة أفراد "المينورسو" في الصحراء، وماذا كان أثر ذلك على سير قضيتنا الوطنية، إذا كان قد حصل؟ وهل استلم المغرب بعض معتقلي غوانتنامو بغاية تعذيبهم في المغرب؟

هل كانت التقارير المنجزة لتزكية أو عدم تزكية ترشيح بعض الأسماء لمناصب عليا، مراعية، دائماً، لمصلحة البلد أم مراعية لمصلحة الجهاز المكلف بوضع التقارير؟ وهل حكمتها المقاربة الأمنية الضيقة والرغبة في التخلص من أشخاص يمكن أن ينازعوا في شرعية أو سلامة أو نجاعة بعض ممارسات الجهاز؟

هل يخضع الجهاز أو الأجهزة المختلفة لمحاسبة فعلية دقيقة من طرف ممثلي الشعب؟ وهل يمكن بناء ديمقراطية حقة بدون وجود هذه المحاسبة؟

نستطيع التوصل، عبر المسالك الدبلوماسية، إلى حل جزء من المشكلة المتمثلة في حادث استدعاء حموشي، ولكن ذلك لا يسمح لنا بالتهرب من معالجة أساس المشكل كما تقدمه إلى الجميع تقارير نسيج حقوقي مغربي وأجنبي ذي مصداقية.