بطاقة بيضاء

بقلم : محمد الساسي

حين أُطلقت الحملة الدولية ضد التعذيب في المغرب، اعتبرها المسؤولون الحكوميون حملة تشهيرية ورأوا أن ما قد يحدث من تعذيب، عندنا، لا يصل إلى المستوى الذي يمكن أن يبرر مثل هذه الحملة. لكن في الوقت الذي كان فيه المسؤولون يدبجون مرافعاتهم الداعية إلى عدم تصديق ما يرد بالتقارير الحقوقية الوطنية والدولية حول ملف التعذيب، كانت مجموعة من الوقائع، ذات الصلة بالملف، تنكشف وتتوالى : المناضل الاتحادي كريم لشقر يلفظ أنفاسه في مخفر للشرطة بالحسيمة، وجسده يحمل كدمات ورضوضًا، وذووه يقولون إنهم وجدوا ثيابه ممزقة؛ الشاب أحمد البيهاوي ينتحر بعد احتجازه من طرف قائد سيدي بطاش وإخضاعه لعملية حلق شعر الرأس على طريقة البهائم؛ صحفي "التجديد" ياسر المختوم يتعرض لاعتداء بالضرب والجرح من طرف عناصر أمنية، وافتتاحية الجريدة تسجل غياب "الالتقائية بين السياسات الأمنية وغيرها من السياسات"؛ عائلات معتقلي 6 أبريل تقوم بتظاهرات تندد باعتقالهم ومحاكمتهم بسبب مشاركتهم في مظاهرة 6 أبريل 2014 المنظمة من طرف عدد من النقابات العمالية، والشبان المعتقلون هم من نشطاء حركة 20 فبراير؛ شاب كان محتجزاً في مخفر للشرطة بسلا يتوفى بعد وصوله إلى المستشفى، وهي حالة الوفاة الثالثة التي وقعت في ظرف أسبوع بسلا لأشخاص جرى اعتقالهم أو مطاردتهم من طرف رجال الشرطة...

وبمناسبة طرح قضية التعذيب في المغرب، يُلاَحَظ أن هناك من يريدنا أن ننسى بعض "التقاليد" التي استقرت في الممارسة الأمنية المغربية، وأن نتجاهل الوقائع الماثلة أمامنا صباح مساء، وأن ننكر وجود أوضاع عشناها ونعيشها وشربنا خمرها حتى الثمالة، وأن نهمل ما يرد، باستمرار، في سيل من الشهادات الصادمة، الموثقة والمنشورة في كتب أو تقارير أو استجوابات أو مذكرات، والتي كان يجب، في الأصل، أن تحظى بمتابعة خاصة من طرف آلية وطنية مستقلة، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود شكايات، لأن ضحايا التعذيب، في الغالب، لا يرفعون تظلماتهم إلى جهة ما، إلا إذا كان لهم تقدير بأنها لا تحابي الجلادين وأنها غير عاجزة عن مواجهتهم.

تناول قضية التعذيب في المغرب يتطلب منا، أولاً، أن نميز بين نوعين من القضايا : القضايا "الحساسة" والقضايا "العادية".

القضايا الحساسة هي قضايا الإرهاب، والصحافة، وحركة 20 فبراير، والحركة الطلابية، والتيارات والأحزاب السياسية، والنشطاء الصحراويين، والحركات الاحتجاجية، والانتفاضات المحلية. المعتقلون في إطار هذه القضايا يتم التعامل معهم بناء على قرارات سياسية، والقرارات من هذا النوع ُتتخذ، على العموم، في دائرة مغلقة ولا يعلم بها وزير عادي أو رئيس حكومة عادي، فالأمر ليس شأنا حكومياً. القضايا الحساسة، في الكثير من الحالات، تتكلف بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتأخذ مديرية مراقبة التراب الوطني على عاتقها مهمة إنجاز الأبحاث والتحريات الأساسية فيها.

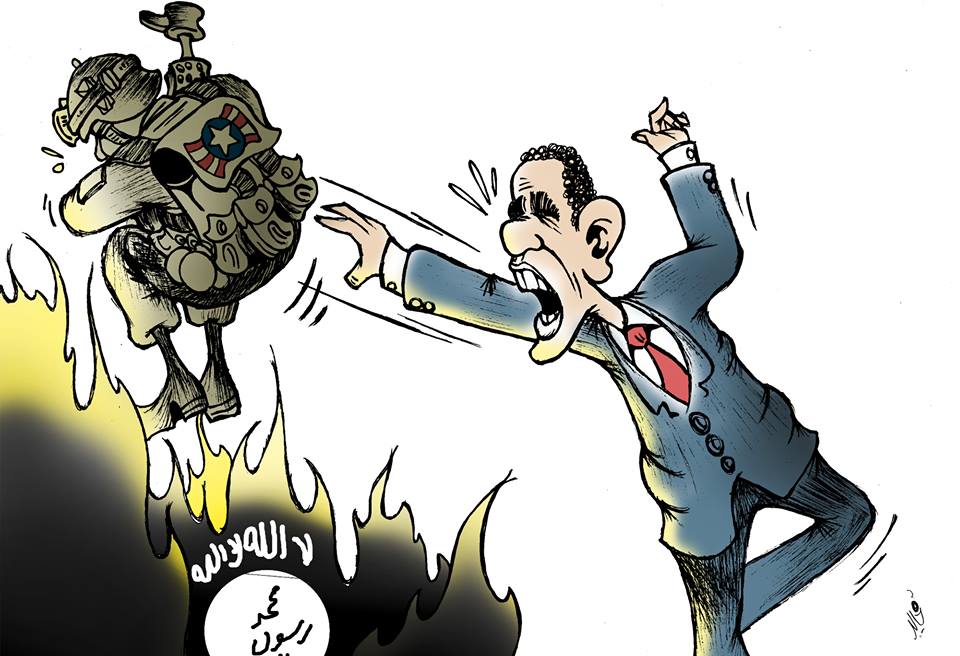

وداخل هذه القضايا الحساسة يمكن أن نميز، أيضاً، بين قضايا الإرهاب، وبقية القضايا؛ فكلما تعلق الأمر بالإرهاب، فلا أحد يمكنه أن يعرف بالضبط مجريات وظروف البحث مع المشتبه فيهم؛ وكل محاولة تسعى إلى ضبط الإجراءات، المتخذة على هذا المستوى، وإخضاعها للمساطر المعروفة تصطدم بحاجز حديدي بُني باسم المصلحة الوطنية وأمن الوطن. لقد تَمَّ التصرف باستمرار على أن الأمر، هنا، يتعلق بقضايا خاصة تتطلب إعمال مساطر خاصة، وينتشر الشعور بين الناس بأن من يتولون تدبير ملفات خطيرة، كالإرهاب، يتوفرون على "بطاقة بيضاء" تتيح لهم فعل كل ما يرونه ضروريا لحماية الأمن والاستقرار، والمهم هو النتيجة. يردد الرسميون المغاربة، باستمرار، أن المغرب يعيش أمنا وأماناً واستقراراً يُحسد عليه، ولذلك يريدون، ربما، إفهام المغاربة أن ذلك ما كان ليحصل لو كان المسؤولون الكبار عن أمننا مقيدي الأيدي ولو كانت تُستخرج، في مواجهتهم، بطاقات حمراء عوض أن يُمنحوا بطاقة بيضاء.

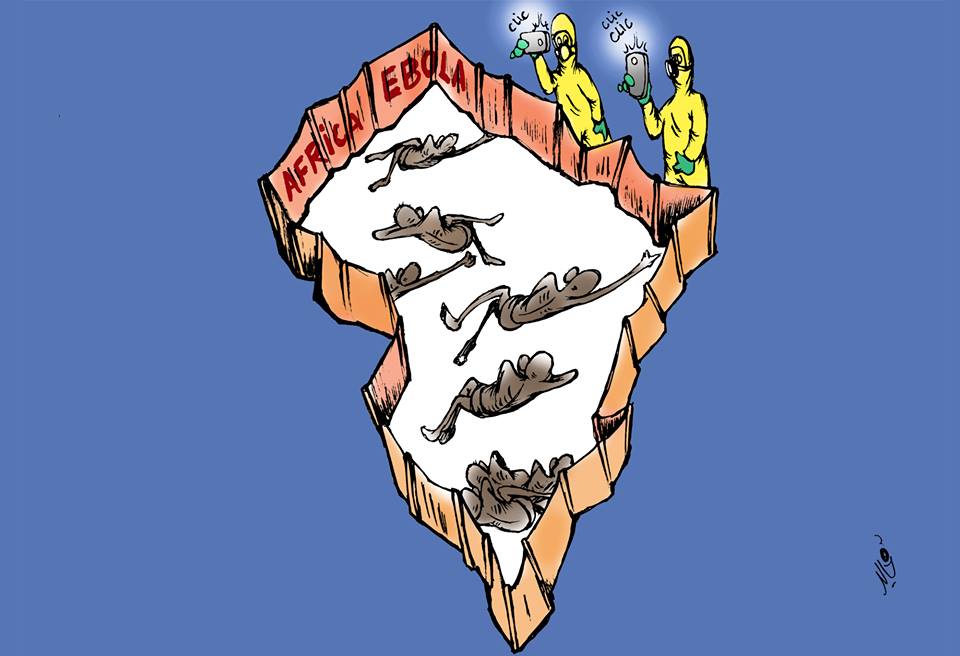

في قضايا الإرهاب، من السهل أن يتم اللجوء إلى التعذيب من أجل التوصل إلى مزيد من المعلومات ومزيد من الأسماء والبيانات عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأماكن التصنيع والعلاقات بالخارج. وقضايا الإرهاب ليست قضايا محدودة ونادرة، فمنذ أحداث 16 ماي، أصبح يتم الإعلان عن اكتشاف خلية إرهابية كل شهر، تقريباً.

الصحفيون المغاربة الذين تَجْرِي متابعتهم لا يتعرضون للتعذيب بل لسوء المعاملة، لتذكيرهم بأن الدولة حاضرة وموجودة ويقظة وقوية. العنف الذي قد يُمارس ضد معتقلي الحركات الاحتجاجية والطلابية وحركة 20 فبراير يهدف إلى المعاقبة والانتقام والإعطاب والضغط النفسي حتى لا يعود ضحايا هذا العنف إلى الشارع أو إلى سابق نشاطهم. معتقلو الأحزاب السياسية لا يُوَجَّهُ إليهم أي عنف إلا نادراً."النشطاء الصحراويون" تتغير طرق التعامل معهم، أثناء الاعتقال، حسب الظروف والسياقات، وهي تتراوح بين التعذيب، أحياناً، واحترام كافة الحقوق، أحياناً أخرى.

لكن، كلما كنا أمام قضية لها علاقة ما بالإرهاب، ولم يكن المعتقل صحفياً ولا معروفاً، إلا واشتد احتمال التعرض للتعذيب المنهجي.

وبعض القضايا العادية (مثل قضايا المخدرات والجرائم الاقتصادية) قد تتحول إلى قضايا "حساسة"، إذا ارتبطت، مثلاً، بأسرار الدولة، أو بحيازة أو استعمال أسلحة نارية، أو تَمَّتْ في إطار حملة رسمية أوسياق سياسي خاص (حملة التطهير).

اللجوء إلى التعذيب المنهجي، في القضايا شديدة الحساسية وعلى رأسها قضايا الإرهاب، يمثل ثمرة طبيعية للمنطلقات التي يظهر، بدون كبير عناء، أنها تمثل خلفية تعاطي "الدولة" مع هذه القضايا؛ وتتخلص تلك المنطلقات، أساساً، في ما يلي :

- الأمنيون مخولون، باسم كل المغاربة، حق تقرير الوسائل التي يجب أن يدافعوا بها عن أمن الوطن؛ المهم أن تكون الوسائل فعالة وذات مردودية. وهذا التقرير، طبعا، لا يعود إلى الحكومة أو رئاسة الحكومة أو البرلمان أو وزارة العدل..إلخ؛

- كل ما يتُخذ، دفاعاً عن أمن الوطن، لا يمكن أن يكون موضوع مساءلة أو تتبع أو مجادلة أو محاسبة؛

- حين يكون أمن الوطن كله مهدداً، فإن الترسانة المسطرية والحقوقية تُعتبر مجرد شكلية بسيطة، وإعمالها يصبح آخر هواجس المؤتمنين على أمن وسلامة الوطن اللذين لا يمكن وضعهما على قدم المساواة مع أمن وسلامة أشخاص يُنسب إليهم اقتراف جرائم إرهابية؛

- كل محاولة لمساءلة السلطات العمومية المكلفة بالأمن، أو محاسبتها أو إخضاع عملها لما تعتبره تعقيدات مسطرية، يخدم أعداء الوطن. والضغط الذي تمارسه المنظمات الحقوقية والصحافة وهيئات المجتمع المدني من أجل ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان يشجع المجرمين على المس بالأمن العام ويغل يد الدولة ويعرقل قيامها بمحاربة الإرهاب والجريمة على الوجه المطلوب.

وتكفي العودة، هنا، إلى نصوص خطابات المسؤولين، بعد أحداث 16 ماي، وتصريحات وزير الداخلية، شكيب بنموسى، لجريدة أجنبية، بعد إعلان اكتشاف خلية بليرج، لاستخلاص عناصر التوجه المشار إليه أعلاه.

أما بخصوص القضايا "العادية"، فإن استعمال العنف ضد الأشخاص المشتبه فيهم قد يبرره البعض بغياب الوسائل اللوجستيكية "البديلة"، وبإكراه الزمن وكثرة القضايا، وباعتياد أولئك الأشخاص على الإنكار الأتوماتيكي وعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية، وبرسوخ بعض العادات، وبضغط الرؤساء الهادف إلى حمل المرؤوسين على الوصول إلى النتائج في وقت قياسي. الإحساس السائد، ربما، لدى الأجهزة المكلفة بتصفية القضايا العادية هو أن أفرادها يستفيدون من نظام عام للتسامح إزاء التجاوزات ولا يتعرضون للعقاب المنهجي عند كل ارتكاب لها، لكن ذلك مرهون بألا تترتب عن هذا الارتكاب "مضاعفات" و"مشاكل"، إذ في هذه الحالة قد يُفرض على من تسبب في حدوث المضاعفات والمشاكل أن يتحمل مسؤوليته.

والقضايا العادية هي، أيضًا، مناسبة لفرض هيبة الدولة عبر زراعة الخوف من جبروتها، انطلاقًا من الشعور بأنها لا تتوفر على ما يكفي من الأسلحة الأخرى لضمان "انضباط المواطنين". واستمراء اللجوء الكثيف والمتواصل إلى صيغة "الحملات" الأمنية ينطوي، دائمًا، على احتمالات أكبر لوقوع التجاوزات.

في القضايا العادية، تحرص أجهزة الضبط القضائي على تضمين التقارير والمحاضر التي تنجزها توقيع الأشخاص الذين وُضِعُوا رهن الحراسة النظرية، وغياب هذا التوقيع يعني، بالنسبة إليها، أن عملها لم يُنجز وبلا قيمة، ولذلك لا تستسيغ هذا الغياب، ولا يستطيع أحد أن يقنعنا بأن رفض التوقيع، مثلاً، يمكن، هكذا، أن يمر بسلام!